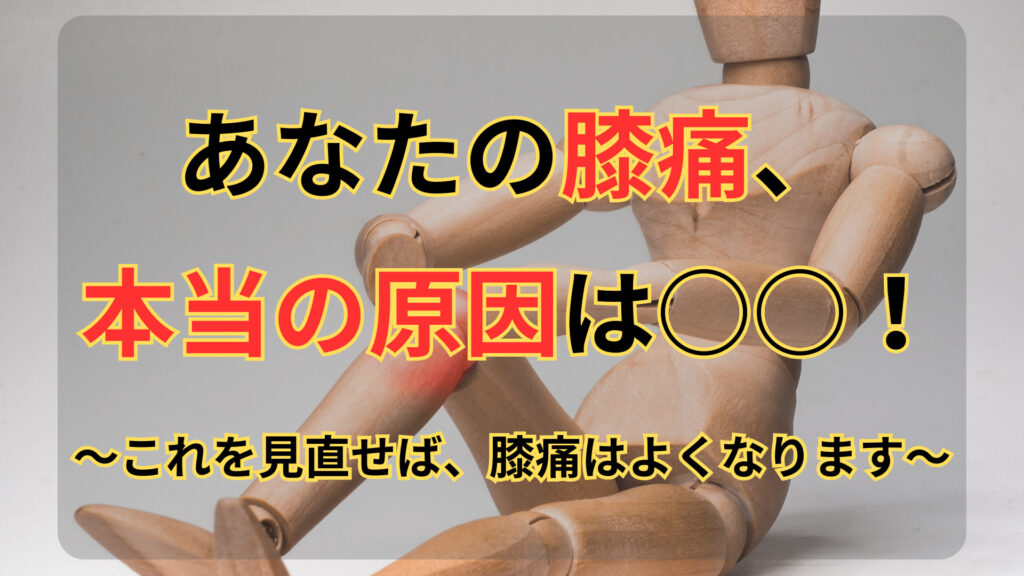

・膝が痛くて、歩くのが辛い

・痩せたくても膝が痛くて運動どころじゃない

・湿布や痛み止めが必要ない膝が欲しい

こんな声をよく聞きますが、やせ型でも膝が痛む人もいれば、明らかな肥満体型でも痛まない人がいます。

これ、なんででしょうか?

今回はそんな疑問に東洋医学の観点からお答えしていこうと思います。

亀有にある心と体の痛み専門、楽陽堂鍼灸院の山口です。

高齢者の多くが抱える悩みであり、40代以降になると腰痛とともに発症することが多いのが、膝痛です。

今回は西洋医学的な観点をサラッと、東洋医学専門鍼灸師の観点からしっかりと、あなたの膝痛の原因を探っていきたいと思います。

結論:膝痛の原因は腎と脾胃の虚

東洋医学の知識から結論を言えば、膝痛は腎と脾胃の虚=弱りである、とされます。

これは、東洋医学の聖典の一つ「黄帝内経*」に、腎が弱ると足腰が弱って、腰や膝にしびれ(酸痛)や弱り(軟)が現れる、とされています。*黄帝内経:コウテイダイケイ。素問・霊枢の二冊セットの総称。鍼灸の実技、理論の原典

これらを合わせて腰膝酸軟(ようしつさんなん)といいます。

また、膝の前面は脾と胃の経絡の通り道であり、内側に走っている消化器系全般を担当する脾が弱り、胃の熱が強くなることで外に引かれると、O脚になります。

でも実は、これらの症状は年齢以上に心身バランスが乱れて、老化が進んでいるから発症します。だから瘦せ型でも膝痛になるのです。

逆説的に、年を取っても腰痛や膝痛が出ない人は、腎や脾胃が年相応である、と言い換えて問題ありません。

もちろん、物理的にぶつけてけがをした、古傷があるなどの場合は外傷性ですから、この限りではありません。

さてそれでは、なぜ膝痛が起こるのか?

西洋医学的な側面から少々と、楽陽堂鍼灸院の専門である東洋医学の側面から、しっかりとみていきたいと思います。

楽陽堂鍼灸院の膝痛

施術詳細はこちら

西洋医学的な膝痛の種類と原因

病院で膝痛といえば筋肉や骨の衰え、女性であれば更年期症状である、とされることが多いようです。

ここで簡単に40代以降に発症することの多い、西洋医学的な膝痛の所見と原因を挙げていきます。

- 変形性膝関節症(へんけいせいしつかんせつしょう)

変形性膝関節症は、関節の軟骨がすり減ってしまい、骨同士が直接接触することによって引き起こされます。年齢とともに関節の組織が劣化し、軟骨が摩耗することが原因です。膝の痛みや腫れ、運動制限が特徴です。

多くの方がこの症状として診断されています。 - ラニエル病(ラニエル病)

ラニエル病は、膝の内側の靭帯(内側側副靭帯)の炎症によって引き起こされる痛みです。40代以降によく見られ、肥満や関節の過度の負荷、靭帯の緩みなどが原因となります。内側側副靭帯の痛みや腫れ、関節の安定性の低下が特徴です。

- 腸脛靭帯炎(ちょうけいじんたいえん):

腸脛靭帯炎は、膝の前部にある腸脛靭帯の炎症によって引き起こされます。40代以降によく見られ、長時間の歩行や走行、スポーツ活動などによる過度の負荷が原因です。膝の前部や内側、外側の痛み、腫れ、走行時の痛みが特徴です。

- 膝関節の滑膜炎(ひざかんせつのかつまくえん)

膝関節の滑膜炎は、膝関節内部の滑膜組織の炎症によって引き起こされます。40代以降に発生することが多く、関節の過度な使用や外傷、関節炎などが原因です。膝の腫れ、熱感、関節内の違和感が特徴です。

- 腸脛骨関節炎(ちょうけいこつかんせつえん)

腸脛骨関節炎は、膝の内側にある腸脛骨関節の炎症によって引き起こされます。40代以降に多く見られ、過度のストレスや関節の運動制限が原因です。膝の内側や後ろの痛み、腫れ、関節の可動域の制限が特徴です。

ざっくりと挙げてみましたが、ここに書かれている原因のほとんどは、筋力が不足しているから起こっている、と言えます。

加えていうなら運動不足と食事内容によって、体重が増えすぎているのが原因のほとんどと言っていいでしょう。

しっかりと運動をして、日ごろからストレスを解消し、食事を含めた規則正しい生活をしていれば、膝痛を含めてたいていの病気にはならないのです。

耳が痛い話ですが、規則正しい生活をすれば病気にかからないという理屈は、洋の東西を問わず真理です。

さて、運動(筋力)不足によって膝が痛むという真理に加えて、東洋医学で考える膝痛の原因はほかにもあります。

膝が痛いから運動できないんだし、これは一生付き合っていくしかない、なんてことはありません。

今度は東洋医学で膝痛の原因と、よくなるためのヒントを考えていきましょう。

膝の痛みをまずは鍼灸で少なくし、運動を再開できれば、あなたは死ぬまで自分の足で行きたいところに行けるのですから!!

東洋医学で考える膝痛のプロセス

膝痛同様に繰り返す症状として「ギックリ腰は癖になる」なんていいますが、実際には癖になんてなりません。

現に、楽陽堂鍼灸院に訪れたギックリ腰患者様は、3か月通院して生活改善を行った患者様のほとんどが再発していません。

単純な理屈で、これまでのギックリ腰になる環境を変えないから、またギックリ腰になります。

膝痛も同じで、発症した環境を変えないから、何度も痛くなったり収まったりを繰り返しているのです。

70代の男性患者様は腰痛と膝痛で来院されましたが、2ヶ月間、週一回の治療と生活改善を行ったことで、今では腰痛も膝痛もなくなりました。「毎日、痛みを気にしないで暮らせるって、幸せだね」と、毎回素敵な笑顔をいただけ、私も嬉しさを感じています。

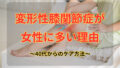

さて、西洋医学では膝痛は結果とされた骨の変形や靭帯の炎症、腫れなどは、東洋医学では症状という結果であって原因ではない、と考えます。

東洋医学が根本治療と呼ばれる所以ですが、起こった現象=膝痛は結果でしかないので、痛みを取ってもまたすぐに再発するのは当然のことなのです。

東洋医学ではそれが起こってしまった原因・プロセスを解析し、そのプロセスを立て直して正しい状態にする治療を「本治法(ほんちほう)」と呼んでいます。

対照的にその場の痛みを取ったり、可動域を広げるような一時的な治療を、「票治法(ひょうちほう)」と呼んでいます。

票治法は鍼灸整骨院などで行われることが多い鍼灸治療法で、腰痛なら腰に、肩こりなら肩に鍼を行うことが多いので、東洋医学になじみがない方が想像される鍼灸術は、おそらくこちらでしょう。

本治法から考える膝痛の原因は、大体3つに絞られます。

その3つの原因をお伝えする前に、東洋医学の側面から考える膝痛とはどんなものか、を知っておくとわかりやすいので、簡単に解説します。(読み飛ばしても大丈夫です)

東洋医学では、膝痛は体のエネルギーの流れやバランスの乱れに関連していると考えられています。

以下に、膝痛の一般的なプロセスを東洋医学の側面から解説します。

- エネルギーの滞り

東洋医学では、体内を巡るエネルギー(気や血)が滞ることによって痛みや症状が現れると考えられています。膝は体の重要な関節であり、エネルギーの流れが滞ると、膝に痛みや不快感が生じる可能性があります。

- 腎のエネルギーの低下

東洋医学では、腎は体内の基本的なエネルギー源とされています。40代以降、腎のエネルギーが減少すると考えられており、この腎のエネルギーの低下が膝のトラブルにつながることがあります。

- 湿邪(しつじゃ)や寒邪(かんじゃ)の侵入

東洋医学では、湿邪や寒邪といった外部からの病邪(びょうじゃ)が体内に侵入することで膝痛が引き起こされると考えられています。湿邪は湿度の高い環境や湿った場所での滞在、寒邪は寒冷な環境や寒さによる体の冷えから侵入するとされています。

- 気血の不足

気血は体内のエネルギーや栄養素を含んだ血液として捉えられています。40代以降、特に女性の場合は更年期に入り、ホルモンバランスの変化によって気血の不足が生じることがあります。気血の不足は膝痛の原因となることがあります。

- 筋肉や靭帯の弱化

東洋医学では、筋肉や靭帯の強さや柔軟性は膝の安定性に関連しています。40代以降、腎の虚が強まり筋肉や靭帯の弱化が進むことで、膝関節への負担が増え、膝痛が発生しやすくなります。

これらはあくまで症状の起こるプロセスであり、原因ではありません。

楽陽堂鍼灸院では、最も重要なのはどうしてあなたの膝痛が、この悪化プロセスをたどってしまったのか?

大本の原因を探りだし、プロセスを立て直すことで、膝痛をなくしていきます。

楽陽堂鍼灸院が考える膝痛、3つの原因

ケガや事故などの外的要因を除き、楽陽堂鍼灸院で考える膝痛の原因となる要素は3つです。

楽陽堂鍼灸院が考える膝痛の3要因

①脾胃のバランスの乱れ

②ストレスによる血流の悪化

③運動不足による冷え

西洋医学との一番大きな違いは、体重によるものではない、という点です。

なぜなら、BMIなどの数値で人を均一化して数値で管理する西洋医学と違い、東洋医学ではその人その人に合った体が正しい状態である、としているからです。

具体的にはお相撲さんは体重が150㎏程度ありますが、BMIでいえばかなりの肥満でも、体脂肪で考えると一般成人男性と同じ程度(22%程度)だというのが、もっともわかりやすい例でしょう。

東洋医学ではその人の暮らす環境に対し、現状の心身状態が適切であるかのほうが重要視されるのです。

これが膝痛でいえば、やせ形の方でも膝痛がある方もいれば、肥満体系の方でも膝痛がない方がいるのは、なぜか?という問いの答えです。

先ほど挙げた3つの要因について、それぞれ解説していきたいと思います。

楽陽堂鍼灸院の膝痛(腰痛)

施術詳細はこちら

楽陽堂鍼灸院的膝痛の原因①脾胃のバランスの乱れ

ズバリ言ってしまうと、膝痛は脾胃(消化器系全般)のバランスの乱れから来ています。

脾胃のバランスは簡単に崩れます。

例えば食べ過ぎ、飲みすぎ、ストレス、冷え、睡眠不足などなど…

思い当たる人のほうが多いことでしょう。アルコールが大好きな私も、人のことは言えません。

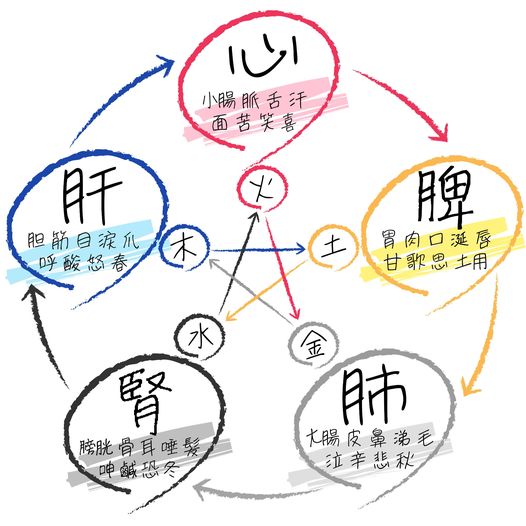

膝は脾胃が支配しているといっても過言ではありません。その証拠に、膝の前面にはお皿を挟むように外側を胃経が走り、内側を脾経が走っています。

陰は内向きの力なので、足の太陰脾経は膝を内側に引き寄せる力を持ち、逆に足の陽明胃経は外側に膝を広げる力を持ちます。

この2経のバランスが良ければ膝は正常な場所にあり、2経の力で足を前にまっすぐ持ち上げることができるのです。

ここで例えば食べ過ぎると、消化全般のバランスをとっている脾経が疲れてしまい、胃経とのバランスが崩れます。

胃経が強くなり脾経が弱くなるということは、

膝が外に開いてしまう=正常な位置ではなくなる

⇒ 気と血の流れが滞る

⇒ 痛みが発生する、ということです。

太ってしまった方の膝が開くのもこの理由からで、食べ過ぎて太ったとわかっていてもまだ食べる方のほとんどは、膝痛やむくみに悩み、やがて糖尿病になります。

そんなわけで膝痛はあなたの体が糖尿病へ向かっていることの警告である、と楽陽堂鍼灸院では患者様に伝えています。

楽陽堂鍼灸院的膝痛の原因②ストレスによる血流の悪化

続いて2つ目の原因である、ストレスによる血流の悪化を見ていきます。

膝を動かしているのはなんでしょうか?

膝は大腿骨と脛骨による関節ですが、骨は体を支える組織であって、骨の力で体が動いているわけではありません。

膝に限らず前身は、筋肉によって動いています。東洋医学では、筋肉を動かす力は気と血(けつ)の力によるとされ、血を巡らせる力のことを、疏泄(そせつ)と呼んでいます。

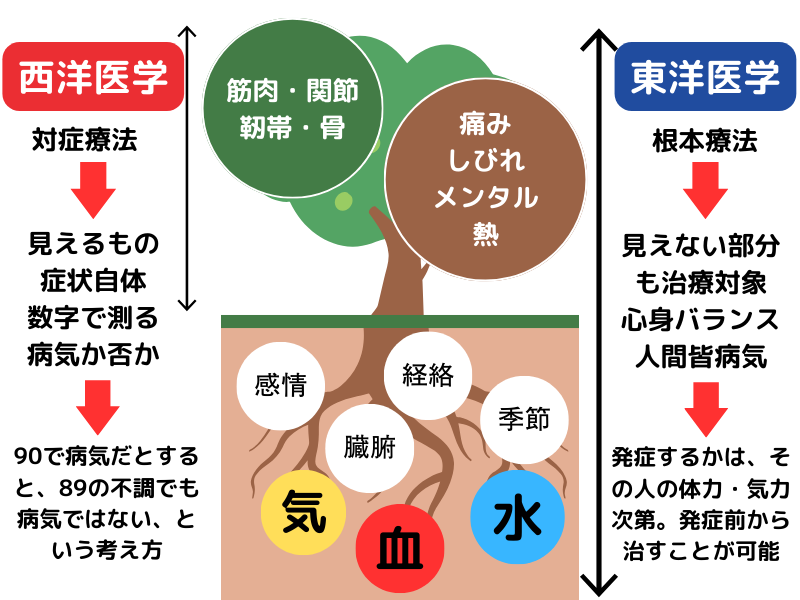

疏泄は肝が力の権限を持っていて、ほかにも怒りの感情や筋、目なども担当しています。

東洋医学で考えると、ストレスは怒りの感情にあたり、ストレスを感じるとイライラしやすくなりますが、これは小さく怒っている状態ですよね。

ストレス状態だと、いつもなら平気な小さなアクシデントでも、ドカン!と怒りが爆発してしまうわけです。

この頭から爆発するという表現は、何が爆発するのでしょう?

そう、血なんです。

疏泄が過剰に強くなり、イライラという気の過剰な巡りによって頭に集まり、極まって爆発した状態がこれです。

この時、頭に血が集まっていますから、目は充血し顔は真っ赤っかなわけです。

そして、爆発した後は「あ!やっちまった!」と、顔が青ざめるのですが、青は肝の担当色ですから疏泄が正常になったことの証になります。

では、小さなストレスがかかると、疏泄はどうなるでしょうか?

なんでも陰陽で考える東洋医学では、肝の陰は血そのものであり、陽は疏泄の力です。

血が集まる力と、疏泄の流れる力のバランスによって、私たちはイライラしないで楽しく暮らせます。

ところが小さなストレスが重なり、解消できないことでイライラした状態って、どんな体になっているかというと、血が消耗して疏泄の力が増し、常に怒りモード=緊張状態になってしまうのです。

この状態は体の栄養を全身に回す血の異常であると考えられ、動きが活発なのは熱が過剰になることから、ストレスをため込むとありとあらゆる病気の原因になるのです。

そして、肝の陰が弱まると相対的に陽気が強くなります。

肝の隣には胃がありますから、肝からあふれた陽気が熱として胃に入る=胃が活発化するので、過食傾向になり脾胃のバランスを乱すことにつながります。

前章で出てきた脾胃のバランスの乱れによる、膝痛の原因にもなってくるのです。

現代医学風に言えば、ストレス過剰な状態は、自律神経の中で興奮や活動する時に優位になる、交感神経が優位になり続けていると言えます。

不眠などにもつながって行きますから、ストレスは溜めないほうがよさそうですね。

楽陽堂鍼灸院的膝痛の原因③運動不足による冷え

最後の3つめですが、これはうなずく方も多いであろう、運動不足です。

ただし、西洋医学的な運動不足という側面に加え、東洋医学では運動不足による筋力+血流の不足によって起こる体の冷えが痛みの原因である、ととらえます。

血は気と共に全身をめぐりますが、血は水に気が混ざったものと考えますので、温かいものです。

赤ちゃんがあんなにもふっくらして温かいのは、外向きの力でもある気が満ちているから、ふんわりして血色よく温かいのです。

逆に言えば、血の流れが悪ければ体はしぼんで固くなって冷える、ということ。

これを足の冷えに置き換えると、

⇒ 太ももの筋肉が冷える

⇒ 固くなって伸び縮みしにくくなり

⇒ 本来空間が開いているはずの膝関節の隙間がなくなり

⇒ 気の流れが阻害される

⇒ 滞ったところに気が流れ込んで摩擦熱を生む

⇒ 膝痛になる

⇒ 痛いから運動しなくなる

⇒ 太ももの筋肉が冷える

以下、繰り返し

という悪循環を生みます。

運動不足であることが膝痛の原因になるのは、こんな機序があるからです。

膝痛を治すためにあなたができること

それではここまでの記事を参考に、あなたが自分で膝痛を治そうと思ったら、今すぐできる3つのことを書いていきます。

これまで書いてきた、東洋医学で考える3つの原因の逆のことをするというのが、このブログでの答えになります。

つまり…

- 食べ過ぎない

- ストレス解消法を見つける

- 運動する

これがあなたが膝痛を自分で治すための考え方で、実際にまずやるべきことはこの3つです。

- 腹八分目の食事を行い、飲食物は糖質を避ける

- ストレス解消に毎日できることをやる

- ある程度汗をかくような運動をする

これらをまとめてしまうと、最終的に意識することはたったの一つ。

血の質と流れをよくする

ただこの一つに集約されます。

内臓は血の質(温度、糖質、鉄分、ミネラルなどのバランス)が悪ければ、ドロドロしたり薄すぎたりして、機能するのに必要な力が入ってこないから、うまく機能しません。

うまく血を機能させるには、必要なところに必要な栄養素などを末端まで届けることと、血流をよくするしかありません。

この必要なところに必要な血を届ける機能を東洋医学では、「統血(とうけつ)作用」と言って、脾が担当してます。

栄養が足りない状態は、あなたが疲れ切っているのと同じで、この状態では仕事も恋愛もうまくいかないのと一緒です。

同様に、血流がよくないのは、出勤しないことやパートナーと出かけたり、プレゼントを買いにいかないのと同じです。

どちらもうまくいかず、結果的に生活が維持できない=病気になるという結末を迎えます。

そうならないために、あなたがやることはさきほど挙げた3つであり、最初はどのくらいがいいのかを、次の章で書いていきます。

膝痛を解消するために毎日したい行動がコチラ

では実際に、楽陽堂鍼灸院で膝痛の方におすすめしていて、実際に効果があった方法をお伝えします。

まずは食事面。

経験上、膝痛を抱える多くの方は、パン・麺などの小麦粉が大好き。

加えて、食後のデザートや間食に菓子パンやお菓子などを食べていることが多いのが特徴です。

小麦粉や砂糖、人工化合物がたくさん入っているものを食べていては、あなたの脾胃は弱りまくって膝がますます外に広がり、痛みが増します。

ですから、膝痛を一刻も早く良くしたいなら、

主食を控えて、おかずで腹八分目まで

間食は小麦粉・砂糖の入っていないものにする

白湯を飲んで内臓を温める

の3つが必須です。

ちなみに、運動量が減っている現代人にとって、糖質の摂取量は野菜の中に蓄えられているもので十分です。

特に根菜類や豆類が食事に含まれていれば、低血糖状態にはなりませんからご安心ください。

糖質の摂取と共に、気を付けたいのがGI値(血糖値上昇値)です。

この値が高いものほど急激に血糖値が上がるので、内臓への負担が高まります。

バランスよく肉と野菜のおかずを食べていれば、主食(米・小麦粉)がなくても糖質不足にはなりません。

参考までにGI値の一覧表をご覧ください。

続いて、ストレスと運動不足の解消を一気に解決できる方法をお教えします。

それは日常生活に運動を取り入れてしまうこと、です。

- 出勤する方 ⇒ 行き帰りのどちらかを一駅早歩きで歩く

- 在宅勤務の方 ⇒ タイマーを使って時間を区切り、区切りごとに3~5分体を動かす

どちらも20分/日が初期の基準です。

まずはしっかりと歩けるようになること、運動をすることを体に思い出させることを心がけましょう。

慣れてくるまで、決してジムに行ったり、ランニングをしないでください。その理由をまとめた動画がこちらです。

ちなみに…

あなたが運動するが嫌なのは、脳が楽をしたい性質があるからで、あなたが悪いわけではありません。

そして、脳の仕組み上だれしも三日坊主なのは当たり前だということを覚えておいてください。

運動を毎日やるぞと決意しても数日しかできなくて当たり前で、それで自信を喪失して運動をやめてしまっては、膝痛は一生治らないどころか、悪化の一方です。

これまで決意しても三日坊主が続いて、運動習慣なんてつくわけがないと、あきらめがちなあなたによいことをお教えしましょう。

運動をすると脳は心身のストレスを解消したり、やる気を湧かすホルモンを分泌しやすくなることがわかっています。(参照:平成医会「運動がメンタルヘルスに与える影響」)

スイッチを入れてしまえば、脳が体を動かす手助けをしてくれる仕組みですから、あなたがスイッチをいれることが最も重要。

ですから、毎日の運動スイッチを入れるには、運動をすることを「その日の気分で」決めないことが大切なのです。

今月は運動を続ける!今週はデザートを食べない!と、期間を決めるのではなく、今日(明日)はこうする(こうしない)を毎日毎日決め続けること。

例えば「今日は出勤の時に一駅歩いて、帰ったらスクワットを10回やる」とか、「明日はコンビニにもスーパーにも寄らないで帰る(デザートを買わない)」など、その日の目標を具体的に決めて行うのです。

できることを毎日決意新たにコツコツとやることこそが、膝痛からの脱出に大切なことなのです。

実際に私が行った、ある習慣を手に入れたコツを2つお教えしますね。

毎日コツコツとやるためのコツ①

できれば家族や友人・知人を巻き込んで、一緒に運動するのも続けるためのコツです。

膝痛ではないですが、不調が続いていた私は毎朝起きるのが苦手で、朝から散歩なんて絶対無理な人でした。

ですが、体調不良は朝日を浴びる量が少ないからだと勉強したので、歩いて15分ほどのところにある神社に朝参りをすることに決めました。

これまで何度も早起きに失敗していたことから自分一人では無理だとわかっていたので、妻と息子を巻き込んだことで、毎朝6時に起きて6時半に朝参りの習慣化に成功しました。

今では6時ころになると、勝手に眠りが浅くなって起きるのが楽になりましたし、特に強く感じていた首の不調がかなり軽くなりました。

毎日コツコツとやるためのコツ②

一人暮らしやまだ友人・知人に知られたくない方は、SNSなどに自分がこれからやっていること、やったことを宣言してアップしましょう。

これによって見られているという義務感や周りから「よくやってるね、すごい!」などの意味でのいいねで、承認欲求が満たされます。

早起きが苦手だった私も朝起きたら、おはようポストをすることで、承認欲求を満たして習慣化に役立てています。

もちろん、ほとんどは健康情報をつぶやいていますので、フォローしてくださるとうれしいです。

この時代のとても便利なスマホがあって、いつでも誰かとつながれるのですから、使わない手はないですね!

もし一人じゃしんどい、でもSNSに挙げるのもな、とか思ったら、公式LINEで私に宣言して様子を教えてくれてもOKですよ!

まとめ

あなたが膝痛から解放されたければ、

- 消化器系に負担をかけない生活

- ストレスを日々解消

- 毎日5~20分運動する

という3つが必要だ、ということが分かっていただけたことと思います。

これを意識して2週間やってもよくならない場合、かなり原因が深く強くなっています。

それでも早く痛みをなくしてしまいたい。

少しでも痛みを小さくして、これからの人生を楽しみたい。

そんな方は今すぐ、楽陽堂鍼灸院にご予約ください。

あなたの心身状態をしっかりと伺い、あなただけに合わせた治療を行い、膝痛からの解放までしっかりと伴走することを約束します。

楽陽堂鍼灸院の膝痛(腰痛)に関する、施術の詳細はこちらから

わたしと一緒に、膝痛のない

楽しい毎日を手に入れましょう!

初回特別価格でのお試しいただけますので

ご予約、ご相談は今すぐ↓↓↓

完全個室・予約制

楽陽堂鍼灸院

所在地

東京都葛飾区亀有3-11-1

D’sVARIE 亀有レジデンス603