ちまたでよく言われる「スマホが自律神経に悪影響があるの?」という疑問。

これは実際にどんな影響があって、それは悪影響なのかどうなのか、東洋医学の観点も交えてお答えしていこうと思います。

地元・葛飾を日本一健康寿命の長い地域にしたい、楽陽堂鍼灸院の山口です🌿

あなたの肩こりや腰痛、更年期障害などの自律神経に関わる症状が、良くなることを願って書いていきますので、ぜひ最後までお付き合いください。

それではスタートです♪

結論:スマホの使い過ぎは自律神経にとても悪影響

結論から言ってしまえば、自律神経の失調を感じるあなたにとって、スマホの使い過ぎはとても害悪です。

大きな理由は三つ。

- 中毒性・依存性があるため、自律神経に悪影響を及ぼす

- 目の使い過ぎは、血関連の質を下げるため、自律神経に悪影響を及ぼす

- 光が自律神経のバランスを崩す

1.については、ドキっとした方も多いのではないでしょうか?

気づいたらスマホを持っていて、画面を見ている。

トイレに行くにも、お風呂に入るにも持ち歩く人もいますよね。

これらの行動自体かなり異常なことなのですが、それが普通になってしまっている方には通常なのです。

これらの状態が普通になってしまっている方は、しっかりとスマホ中毒であり、手元や視界の中にスマホがないと、手が震えたり心配で心配で仕方ない、などの依存症に陥っています。

目の疲れからくる肩こりや、その先にある頭痛など、原因はスマホにありそうだと感じてはいるけど、そうだと認めたくない気持ち…わかります。

で・す・が、言われなくてもわかってるけど、手放せない。

これはしっかりスマホ依存症という病気です。

この状態は、自律神経が整っている状態だと思いますか?

とても、そうは思えないですよね。

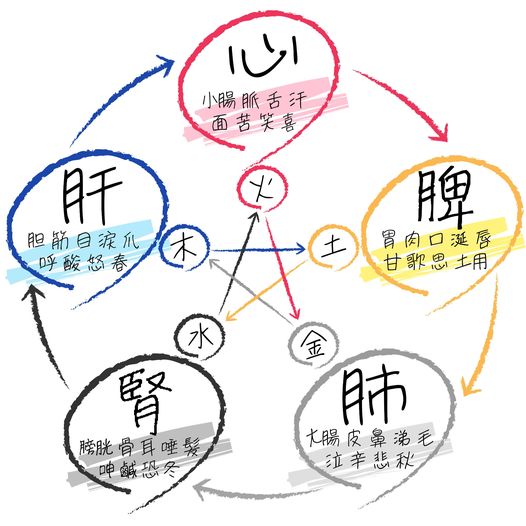

東洋医学で言えば、相克(そうこく)関係と言って、主従関係で相手をコントロールすることに似ています。

あなたがスマホ『を』コントロールしているのではなく、あなたがスマホ『に』コントロールされているんです。

これは、あなたの望む未来だったでしょうか?

それでは、スマホがどのように自律神経に影響を与えているか、詳しく解説していこうと思います。

スマホの”光”は強すぎるから自律神経を乱す

まずは西洋医学の観点から、少しスマホの自律神経への影響を考えてみましょう。

ここではポイントを3つ挙げていきます。

視点を合わせるのもそうですが、目の大切な機能として挙げられるのが、光量の調節です。

まぶしかったら瞳孔を閉じて、目の中に入る光の量を調整します。逆に暗いところでは瞳孔を目いっぱいに開けて、少しでも光を取り込もうとしてくれます。

これは自律神経の役割なので、自分でコントロールできないことです。

強い光は自律神経でいう興奮状態時に活性化する交感神経が優位になります。(ポイント①)

スマホを使っている間中、交感神経を激しく刺激していることになるのです。

スマホが吸血鬼と呼ばれるほどに血を消耗する理由は、便利すぎて使いすぎてしまうことのほかに、実は光の強さにもあるのです。

脳科学でもスマホは異常を引き起こすことが分かっている

スマホはいうに及ばず、LEDライトを利用しています。

昔の電灯やブラウン管映像に比べてLEDライトは光の減衰が少なく、一直線に進むという性質を持っています。

TVなら2m程度、PCなら通常50~80cm離れて画面を見るのに比べ、スマホは20~30cmの距離で使用されることがほとんどです。

脳科学的にも証明されていることですが、スマホを30cm程度の距離で使いすぎると、脳疲労状態起こしてしまうのです。(ポイント②)

参照:大正製薬情報サイト「脳疲労に要注意より」

脳疲労を起こすと、運動後のあなたが疲れてもう一度運動できないように、仕事の効率もどんどん落ちます。

効率が落ちた脳はエネルギー・栄養を欲しがりますから、なんとかエネルギーをかき集めようと温かい血液、つまり熱が頭に集まります。

これがホットフラッシュやめまいなどの症状として現れます。

さらに寝る前に電気を消した部屋の中など、暗いところでスマホを見るのは太陽を見ているのと同じ程度に脳を刺激します。

この状態の脳は100m走をしているような状態ですから、「ゆっくり休んで明日に備えてね」というのは無理があります。

100m走の直後に熟睡できる人はいないように、スマホ直後は脳が興奮しているので不眠症を引き起こすのです。

興奮状態の脳は交感神経が常に優位な状態=常に攻撃的になり、攻撃的な精神状態はイライラを引き起こし、余計に興奮してしまうのです。(ポイント③)

スマホを使いすぎると自律神経が乱れるしくみ

ここまでをまとめていくと、自律神経にとってよくないことはお分かりになってきたと思います。

前章で挙げたポイントを一覧にすると

- 自律神経が乱れる=交感神経優位

- 脳疲労状態になる=仕事の効率が落ちる、我慢できなくなる

- 強い光刺激で脳が活性化=疲れが抜けない、イライラや不眠

こうしてみると、近年のいろいろな問題はスマホなどによる自律神経の乱れから来ていることがほとんどだといっても、過言ではないでしょう。

現に、楽陽堂鍼灸院の患者様もアドバイス通りにスマホの使用制限をしたところ、不眠や肩こり、腰痛などが良くなった方が多くいらっしゃいます。

東洋医学でいえばスマホは『吸血鬼』

続いて東洋医学の側面から、スマホの害悪を考えていきたいと思います。

スマホは東洋医学で言えば、まさに、吸血鬼です。

え?吸血鬼?

吸血鬼って人の血を吸って、コウモリに変身して、太陽を浴びると灰になる、あのヴァンパイアのこと?

そうです。その吸血鬼です。

なんでそんな風に言われるのでしょうか?これから説明していきます。

目に関係する能力は肝でコントロールする

東洋医学の考え方で、目は肝(東洋医学で、肝臓やその働き全般のこと)が担当しています。

目を担当する肝は血も担当しているため、目を正常に動かしているのは血の力である、とも言うことができます。

こんな理由から、あなたが運動すれば疲れるように、目を使えば使うほどに血を消費していくのです。

東洋医学で『血』というのは、血液自体と、血液の働きや血流など、血に関わる能力全体のことを指します。

さて、血液の働きはなんでしょうか?

血液は体や私たちの活動にとって大切な栄養や酸素を運ぶ、という働きがあります。

東洋医学でも同様に栄養することもしていますが、心身を落ち着かせる寧静(ねいせい)作用もあるとされています。

それが、目の使い過ぎによって血が激しく消耗してしまうことで、血自体の持つ心身の栄養や安静にする力が弱まったり、血流が悪くなります。

つまり、スマホに血を吸い取られている、ということになるんですね。

だから、東洋医学ではスマホは吸血鬼と言われてしまうんです。

血のちからが弱まるとどうなる?

血のちからが弱まるといろいろ大変です。

西洋医学の考え方と同様、血は全身に栄養を届ける役割があります。

また、血が温かいため、全身を温める力も有します。

酸素と栄養素という物質だけでなく、東洋医学ではさらに『血には生命エネルギーや活動エネルギーである気も含まれる』とされているため、それが弱まるということは…。

酸欠、栄養不足=体自体も弱くなる。これだけで病気になってしまいそうですよね。

しかし、問題ではそれだけではないんです!

血はただの物質なので、血自体のちからで全身を巡ることはできません。

ではどうやって全身を駆け巡るのでしょうか?

血の流れのことを東洋医学用語で疏泄という

西洋医学では、血(液)は心臓の拍動によって全身を巡る、とされています。

一方、東洋医学では全身の血の流れは、心(臓)の働きだけでなく、気の作用の補助を受けて流れるとされています。

気が血脈(西洋医学でいう血管)のすぐそばを一方向に動く際に、血も一緒に動かしているのです。

そして血脈の中を一方方向に進みますが、この辺は西洋医学でいう動脈や静脈と同じですね。逆流したら大変なことになりますから。

この血と気の流れのことを疏泄(そせつ)と呼び、これも肝の力の一つとされていて、血に関連しています。

そのため、目を使いすぎる=スマホを使いすぎると、この疏泄も乱れる、と言われています。

さて、ここでクエスチョン。(世界ふしぎ発見!風)

スマホを使いすぎると、どうして疏泄が乱れるのでしょうか?

答えは…

『スマホを見すぎると、血の成分が消耗するので、気の流れについていけないから』

でした~。

ってことで、先ほどの章でお話したとおり、血が消耗すると血が少なくなったり、ドロドロになって流れにくくなるんです。

また、目の使い過ぎは肝を弱らせますが、肝のちからが影響するのは、血以外にも、消化器系も大きな影響を受けます。

肝は弱ると消化器からエネルギーを強制的に搾取するので、目の使い過ぎは消化器系の働きも弱める結果になります。

消化器は栄養を吸収して血に乗せて全身を滋養しますから、スマホからの過剰な光や情報は肝も消化器も弱らせ、さらに血流を悪化させるのです。

結果として拒食や過食などにもなりやすくなってしまいます。

さらに、気まで悪くなる

スマホを使うと血や肝を消耗させる。

つまり、身体がしっかり滋養されない、十分に活動する燃料が不足する状態に陥ります。

東洋医学では、血(栄養)を運ぶのも気ですが、その大部分が呼吸と栄養から作られるものなので、それも不足しその能力を発揮できなくなっていくことになります。

気というのは、温かいもので動きがあるのが普通ですが、もし気が流れなくなったら、どうなると思いますか?

湯気が風がなければ上に向かうように、体内の流れを失った気は上へと向かいます。

あなたの体で上と言ったらどこでしょう?

そう、肩や首、そして頭ですよね!

肩周辺に留まった気は、その熱で筋肉の水分を飛ばし、固めてしまう=肩こりの原因になるのです。

さらにそのまま上に向かうと、肩よりも狭い通り道である首を通ることで首コリを起こし、更に上に上がるとどん詰まりの頭に昇って、行き場を失った熱は頭痛を起こすこともあります。

これが妙齢の女性であれば、更年期障害になってホットフラッシュやめまいなどとして発症します。

ではこの上に上がってしまった気は、そこからどうなっていくのでしょう・・・?

東洋医学の考え方で、九竅(きゅうきょう)というものがあります。

竅とは人体に空いている穴のことで、肛門と尿道口、口、鼻の穴が二つ、耳が二つ、これに目が二つ全部で9つの竅が開いています。

ちょっと想像してみてほしいのですが、お線香でもタバコでも、そこから立ち上る煙を思い出してみてください。

そこに穴の開いた器をかぶせたら、煙はどう動いていくでしょうか?

その器の穴から、上に上がっていきますね?

頭に昇った気が外に出ようとすると、先ほどお話した体の穴=目や耳や鼻などから出ようとするんです。

耳から熱が出ようとすれば耳鳴りやめまいなどとして発生しますし、鼻の周りに集まれば副鼻腔炎などになりますし、目に集まれば充血などの症状として現れます。

もっと進むと、頭のてっぺんの穴・・・毛髪の毛穴から抜け出そうとするので、円形脱毛症などとして現れる人もいます。

洋の東西を問わず、どうやらスマホの使い方を間違えると、簡単に自律神経失調症になることがお分かりいただけたことと思います。

早めにスマホ依存から抜け出さないと、将来的な問題へと繋がっていくことは、どうやら間違いないようです。

鍼灸師からあなたへスマホ時間と使い方のアドバイス

自律神経の調整を本気で望むなら、まずはスマホ時間と情報コントロールが必須です。

とはいえ、どうすればいいでしょうか?

東洋医学の考え方も交えて、一緒に見ていきましょう。

スマホ時間のコントロール

ここでは一日の流れの中でどの時間帯でどう使うとよいのか?に絞って考えていきます。

スマホ時間のコントロールは

- 朝は瞑想1分と白湯を飲んだ後に使う

- 昼はたまに遠くを見る

- 夜は22時以降、スマホの電源を切る

この3つに集約されます。

これならできそうじゃないですか?(3は厳しい…って意見が多そうだなぁ)

朝

まずは…寝起きにいきなりスマホはちょっと待った!

寝起きということは、あなたの脳はまだ起きていない状態です。

このタイミングのスマホの強い光は、信号で止まっている車のアクセルを全力で踏むようなものです。

体で考えてみると、寝起きにいきなり全力で100m走したらどうなりますか?

寝起きにまずスマホは、脳にいきなり100m走を強要するようなものですよ。

逆に脳をゆっくり起こしてあげて、生活になじませることを意識して、瞑想を1分しましょう。

そして、顔を洗ったり歯磨きしたりしてから白湯を飲み、少し体を動かしてからスマホを見ましょうね。

瞑想で脳に酸素を取り入れ、白湯を飲むことで内臓が動きます。

東洋医学では消化器系である脾胃は思考を司りますから、消化器が温まる=脳も白湯の熱でゆっくりとリラックスしながら起きていきます。

運動前のストレッチみたいなものですから、これだけも格段に朝の脳への負担が減ります。

朝の10分ヨガなんてのもいいかもしれません。

日中

朝の儀式さえ終わってしまえば、日中はそれほど制限しなくてもいいでしょう。

もちろん、ず~~~っと見ているのではなく、1時間につき3分程度はスマホから目を離し、空や木々などの遠くを見ましょう。

木々の緑や空の青は精神を落ち着け、視点を合わせるために働いている毛様体筋を緩める効果があります。

次のポイントは日が暮れてからです。

夜

22時以降または、眠る1時間前にはスマホの電源を落としましょう。

目を休めるか、本や雑誌などの発光しないものを見るといいですよ。

東洋医学では夜は荒ぶって興奮している血が肝に戻って、余計な熱を冷まし明日の営気を養う時間です。

このタイミングでスマホを使うと明日のエネルギー不足になると共に、血がお昼同様に動いてしまうので睡眠の質が格段に落ちます。

最近の脳科学でわかったこととして、スマホを寝室に持ち込んだだけでも睡眠の質が落ちることがわかっています。

これはあなたが寝ていても脳は働いていて、刺激を欲しがってスマホに意識を向けるからだと言われています。

睡眠の質が落ちるということは、疲労の回復や翌日の活動のレベルが下がるということですから、お肌や仕事のためにもよくない影響がでることは明白です。

睡眠の質を高めるために一つ耳よりな情報をお教えします。

脳科学では、脳は寝る直前にあなたが思い描いた未来を実現するために、夜のうちに必要なホルモンを分泌するとされています。

悪いことを考えながら眠ると、明日のあなたの状態が悪くなる

眠る前に良いことを考えると、明日のあなたが良い状態になるように心身を調整する

興奮した状態で寝ようとすると、あなたが良いことを考えて眠ってもまずは落ち着くことに時間を使ってしまうので、必要なホルモンの分泌量は減ります。

逆説的に、脳をリラックスさせた状態で眠ると、あなたの明日が良い状態で迎えられるようにホルモンを分泌する、ということです。

これを知っていると、スマホを早めに手放して眠ることが、自分の夢や希望の達成のためにも必要だと思えませんか?

情報のコントロール

ニュースが不倫や暴力、事件など悪いニュースを放送するのは、その方が視聴率がよいからですが、この影響で悪いことばかりが目に付くようになっています。

目に付きやすい悪い情報ばかりが目に付くため、どうしてもネガティブ思考の傾向になってしまうのです。

人間は、脳が悪い方向に物を考えると、体は悪い方向に向かうようにできています。

また、悲しい情報は肺≒気を弱らせるので、行動力を減退させ冷え性などを誘発します。

悪い方向へ思考が動いていくと血流も悪くなります。

血流不足があると脳が酸欠を起こすので、物事をさらに悪くとらえたり考えたりしがちになります。

ですから、血流が正常に行われるように生活することが大切です。

悪い情報を見てしまうことで、ますますあなたの体がおかしい方向へと向かっていくのが、これでお分かりになると思います。

良い未来のためにまずあなたがするべきことは、あなたにとって悪い情報は見ないことです。

もちろん分析のために必要な情報は集めましょう。

情報サイトで良い情報や明るい話題を検索していくと、AIはあなたにとって良い情報をどんどん集めてくれます。

これはスマホのよい部分なので、ぜひ活用したいですね!

ちなみに、スマホ時間を強制的に少なくする道具もたくさんでています。

デジタルデトックスなんて言われ方をしますが、少しの時間もスマホを手放せないなら、こういった道具を頼ってみるのも一手です。

【TV朝日 グッド!モーニング で紹介 】 デジタルデトックス タイムロッキングコンテナ

まとめ

いかがでしたでしょうか。

スマホの使いすぎが、いかにあなたの自律神経にとって害悪か、わかっていただけたでしょうか?

もし

「わかってるけど、やめられない」

なら、ご相談ください。

前述の通り、これも立派な病気であり、今後のあなたの未来のために良くないことは明白です。

望む未来を放棄してまで、スマホに使われたまま生きますか?

それとも、ここで一念発起し、鍼灸で心身をリラックスさせることでスマホ中毒から脱却し、望む未来へのチケットを手に入れますか?

私たちはあなたの望む未来を叶えるお手伝いをしています。

楽陽堂鍼灸院と健考庵はあなたのライフメディカルパートナーです。